Le Mexique a adopté une politique étrangère féministe en septembre 2019 et officialisée en 2020 par le Secrétariat aux Relations Étrangères (SRE). Elle a été présentée comme un « ensemble de principes » visant à réduire les inégalités de genre et à construire une société plus juste. Cet article dresse un état des lieux de la politique étrangère féministe du Mexique et analyse les implications d’une telle démarche lorsqu’un État revendique un programme féministe. Quelles sont les luttes prises en compte dans cette déclaration et quelles sont celles laissées de côté ? Qui peut parler au nom du féminisme lorsque c’est l’État qui convoque ?

Qualifier une politique étrangère de « féministe » ne relève pas d’un simple acte de langage. Il s’agit d’un déplacement, d’une remise en question de la neutralité sur laquelle repose la politique mondiale. Parler de politique étrangère féministe (PEF), c’est ouvrir le débat sur les horizons de sens, sur les savoirs considérés comme valables et sur les personnes qui détiennent le pouvoir de décision.

Au Mexique, la PEF a été annoncée en septembre 2019 lors de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) et officialisée en 2020 par le Secrétariat aux Relations Étrangères (SRE). Elle a été présentée comme un « ensemble de principes » visant à réduire les inégalités de genre et à construire une société plus juste.

Cinq axes ont été proposés : le leadership international en matière d’égalité des genres, la parité au sein du SRE, l’éradication de la violence, la mise en évidence des contributions des femmes et l’adoption d’une perspective intersectionnelle.

Dans des documents tels que le Programme sectoriel 2025-2030, le SRE indique que la PEF traverse tous les niveaux de la politique étrangère (multilatéral, bilatéral, régional, de coopération, diplomatie publique et consulaire) et que l’intégration de la perspective de genre renforce les politiques publiques. Le SRE affirme en outre que dans le contexte actuel, marqué par une résistance à la progression des droits des femmes, l’État mexicain s’engage à éliminer la violence et la discrimination, notamment en ce qui concerne les femmes migrantes, réfugiées, autochtones, d’ascendance africaine, les filles, les femmes plus âgées et les personnes LGBTI.

La PEF du gouvernement mexicain s’est concentrée principalement sur deux domaines : les forums multilatéraux et les politiques nationales. D’une part, le SRE promeut l’égalité des genres dans plusieurs programmes mondiaux et soutient le programme de soins en Amérique latine, en établissant un lien entre la durabilité de la vie et celle de la planète. D’autre part, il met en place des concours d’entrée et de promotion avec des mesures de discrimination positive, des diagnostics sur la participation des femmes au sein du Service mexicain des relations étrangères, des protocoles pour lutter contre le harcèlement en général et le harcèlement sexuel, ainsi que des mesures pour faire progresser la parité. Même des réformes constitutionnelles, telles que l’article 4, qui garantit l’égalité réelle, et l’article 41, qui établit la parité dans l’administration publique, sont présentées comme la preuve d’une politique féministe.

Ces actions, bien qu’importantes, sont encore limitées, puisque la PEF repose sur un paradoxe : elle cherche à démanteler les structures qui produisent les inégalités, tout en étant formulée au sein de l’État qui les soutient. L’État moderne rend possible la mise en place de ces hiérarchies et leur (re)production. Cela nous amène à nous interroger sur les limites de la politique étrangère féministe : qu’est-ce que cela implique, lorsqu’un État déclare un programme féministe ? Quelles sont les luttes prises en compte dans cette déclaration et quelles sont celles laissées de côté ? Qui peut parler au nom du féminisme lorsque c’est l’État qui convoque ?

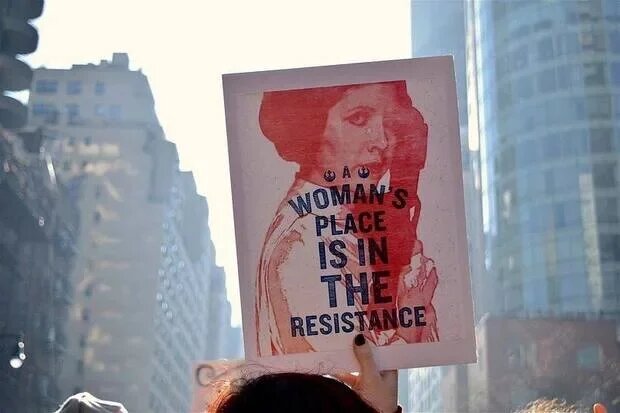

La participation de la société civile (entendue au sens large comme les organisations, les expert·e·s, les universitaires et les mouvements de base) est indispensable pour éviter que la politique ne reproduise les violences et les inégalités qu’elle propose d’éliminer. Sans un dialogue large, critique et horizontal, la PEF risque de devenir un nouvel instrument de cooptation : une étiquette qui octroie de la légitimité aux États tandis que les inégalités persistent. Seule une construction collective, fondée sur les luttes qui se jouent en marge, peut ouvrir l’espace nécessaire pour imaginer des formes de relation qui ne reproduisent pas la logique coloniale qui nous a mené·e·s jusqu’ici. Une PEF élaborée « par le haut » risque de s’approprier les revendications historiques et de donner de la légitimité aux gouvernements, plutôt que de transformer les conditions de vie des personnes qui sont censées en bénéficier.

Au Mexique, la société civile n’a pas été consultée lors de l’annonce et de l’élaboration de la PEF. Cette absence de consultation n’est pas à prendre à la légère, puisque la consultation permet de déterminer les thèmes à prioriser, les programmes à ignorer et les groupes à intégrer ou non dans la définition d’une politique étrangère féministe. La rhétorique de « l’articulation depuis le Sud global » et de « l’approche intersectionnelle » ne se traduit pas par des avancées concrètes pour les groupes historiquement vulnérables.

C’est pourquoi, en 2023, un collectif d’universitaires, de militant·e·s, d’expert·e·s et de représentant·e·s d’organisations sociales a créé le Réseau mexicain pour une politique étrangère féministe. Le Réseau a été créé à la demande de membres du bureau local de la Fondation Friedrich-Ebert, de l’Observatoire mexicain sur la politique étrangère féministe et d’Internacional Feminista. Aujourd’hui, le Réseau compte plus de quarante personnes représentant des organisations de la société civile, des militant·e·s, des universitaires et des expert·e·s, qui ont en commun la volonté de contribuer théoriquement et politiquement à l’élaboration d’une politique étrangère féministe efficace dans la lutte contre les inégalités.

Le Réseau mexicain compte des représentant·e·s d’organisations internationales qui défendent les droits humains, les droits économiques et sociaux, la durabilité et la lutte contre les injustices. C’est le cas d’Amnesty International, d’Oxfam, de la Fondation Avina, de la Fondation Friedrich-Ebert et de la Fondation Heinrich-Böll. Parmi les organisations locales, on trouve, entre autres, des organisations qui luttent pour les droits des femmes migrantes, les droits sexuels et reproductifs, la justice au pluriel et les soins. Comme l’explique Dinorah Arceta, militante pour les droits des personnes migrantes, « je fais partie du RMPEF car je suis convaincue que les principes féministes et l’éthique des soins doivent guider tous les aspects de la politique étrangère du Mexique. En ce qui concerne les femmes migrantes et réfugiées, le SRE assume des responsabilités essentielles, comme les processus de naturalisation, la délivrance de passeports, le suivi de documents d’identité à l’étranger, la protection consulaire et le renforcement des communautés de femmes à l’étranger. Ces actions impliquent un contact direct avec les personnes, et si elles ne sont pas effectuées dans le cadre d’une approche centrée sur leur histoire et leur dignité, elles risquent de reproduire des violences institutionnelles et des pratiques discriminatoires ».

Nous faisons également partie du réseau des universitaires mexicaines qui étudient de manière critique la question des politiques étrangères féministes dans différentes parties du monde. Ce réseau compte également plusieurs anciennes fonctionnaires, notamment Yanerit Morgan, l’ancienne ambassadrice du Mexique pour la Mission permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies. Pour cette ancienne ambassadrice, le fait de rejoindre le Réseau est l’occasion d’apporter son expérience directe en matière de politique étrangère féministe, aujourd’hui dans un cadre plus universitaire.

Pour le Réseau, une politique étrangère féministe étatique implique nécessairement des exercices de dialogue et de participation incluant les différents acteurs concernés. Sans l’application de ces exercices, les cadres institutionnels qui définissent les politiques publiques sont enfreints, comme l’a dénoncé l’organisation EQUIS. Il en résulte aussi une vacuité ou une contradiction avec d’autres principes gouvernementaux. C’est notamment le cas de la militarisation de la sécurité publique ou des coupes budgétaires dans les programmes nationaux visant à lutter contre les violences basées sur le genre, comme l’explique Daira Arana de Global Thought, également membre du Réseau.

L’élaboration collective d’une feuille de route

L’objectif du Réseau est de coordonner les différents efforts déjà déployés en matière de politique étrangère féministe, que ce soit de manière directe ou indirecte, et de réfléchir à la manière dont la PEF peut orienter nos actions et, parallèlement, comment nos pratiques peuvent influencer l’élaboration d’une politique étrangère véritablement féministe.

Nous partons du principe qu’une politique étrangère qui se dit féministe ne peut pas se réduire à des gestes symboliques ou à des déclarations rhétoriques. Elle doit reposer sur la participation plurielle, la transparence et une approche intersectionnelle qui identifie et confronte les causes structurelles de l’oppression. Cela implique de remettre en question les hiérarchies de pouvoir qui traversent l’État, les discours officiels et les espaces internationaux, ainsi que de s’assurer que les voix historiquement réduites au silence soient prises en compte dans la définition des priorités, des stratégies et des mécanismes de responsabilisation.

La définition des accords qui guident les actions du Réseau n’a pas été simple. Il a fallu parvenir à un consensus entre les positions personnelles ou institutionnelles des membres du Réseau en ce qui concerne la coopération avec l’État, ainsi que la hiérarchisation des thèmes qui, en principe, sont défendus par le féminisme et le multilatéralisme. Il nous a fallu discuter longuement de la nécessité et des moyens de créer des alliances, tout en restant convaincu·e·s du potentiel de transformation du paysage international qu’offre une politique étrangère féministe.

Le Réseau mexicain a élaboré un programme fondé sur le féminisme intersectionnel.

Comme l’explique notre manifeste : « Nous rejetons les projets de politique étrangère féministe qui universalisent et simplifient l’expérience d’être une femme ou qui instrumentalisent les féminismes ». Il s’agit là d’une critique historique des féminismes du Sud global à l’égard de la manière dont les instances du Nord, mais aussi les institutions du Sud elles-mêmes, adhèrent au féminisme sans s’engager dans une éthique d’égalité radicale et reproduisent plutôt la colonialité. Comme l’ont écrit Daniela Philipson et Ana Velasco, dans le cas de la politique étrangère féministe, ces aspects se traduisent de trois manières : la « tokenisation » ou l’exclusion des perspectives du Sud global, la production de connaissances qui répondent à la logique du marché et l’expression de hiérarchies dans l’accès au financement.

Le Réseau s’engage en faveur d’une politique étrangère féministe fondée sur l’horizontalité, le respect et l’intégration des minorités historiquement exclues. Sa mission fondamentale réside dans la construction d’un ordre mondial qui ne repose pas sur des structures de domination. Ainsi, en plus de s’impliquer dans des exercices de vigilance et de responsabilisation, le Réseau s’est proposé d’élaborer un programme qui contribue à relever les défis auxquels est confronté le Sud global dans son ensemble, notamment la précarité économique, les inégalités, la violence, la crise climatique et l’érosion des institutions multilatérales et des principes du droit international.

Nous visons à nous édifier en tant que référence critique pour l’analyse et la mise en œuvre d’une politique étrangère qui reflète de manière authentique les principes du féminisme décolonial et intersectionnel, en promouvant des alliances avec d’autres réseaux mondiaux et en renforçant la capacité d’influence depuis le Sud global. Nous sommes guidé·e·s par un dialogue horizontal, pluriel et inclusif, fondé sur la construction collective et la redistribution du pouvoir, non pas comme un idéal abstrait, mais comme une pratique quotidienne qui remet en question la concentration des décisions et le monopole du savoir.

En ce sens, nous concevons le Réseau comme un espace de résistance et de vigilance, qui permet de transformer la PEF en un outil qui démantèle les hiérarchies responsables des relations internationales et de la vie des personnes historiquement marginalisées.

Nous définissons la PEF comme une stratégie étatique inclusive et plurielle élaborée en collaboration avec la société civile, les militant·e·s, les mouvements sociaux et les communautés de savoir. Nous reconnaissons que les dynamiques qui structurent les États et les relations mondiales sont ancrées dans des hiérarchies fondées sur le genre, la sexualité, la race et la classe, toutes issues et héritées de la colonialité. C’est pourquoi l’objectif d’une PEF ne peut être autre que le démantèlement de ces structures de domination, afin de repenser les priorités mondiales et de redéfinir les pratiques de la politique internationale. En adoptant une approche intersectionnelle et décoloniale, nous visons à réparer les groupes historiquement vulnérables et à amplifier les voix systématiquement réduites au silence, grâce à des processus transparents, des évaluations périodiques et des mécanismes de responsabilisation. Pour nous, l’intersectionnalité n’est pas un agrégat d’identités, mais bien une imbrication d’oppressions qui doit être comprise de manière contextuelle pour articuler les politiques, et non pour homogénéiser les identités ou hiérarchiser les catégories.

Convaincu·e·s qu’une PEF ne peut être imposée d’en haut, nous nous sommes impliqué·e·s dans les espaces au sein desquels cette politique est en cours de mise en place, afin de remettre en question ses limites et de proposer d’autres formes de construction. Lors de la troisième conférence ministérielle sur la politique étrangère féministe, qui s’est tenue du 1er au 3 juillet 2024 à Mexico, nous avons décidé d’organiser un événement parallèle qui adopteraitune autre perspective : la perspective de celles et ceux qui vivent les politiques et les hiérarchies que ces dernières reproduisent, et pas seulement la perspective de celles et ceux qui les définissent depuis le gouvernement. Le but était de démocratiser les espaces de débat et de montrer que, même si les conférences ministérielles sont importantes en tant que lieux d’accord politique, elles peuvent ne pas suffire. Les déclarations de haut niveau ont une visibilité et un impact, mais une véritable transformation nécessite d’écouter, de reconnaître et de donner la priorité aux revendications des personnes auxquelles les politiques sont censées être destinées. La participation de la société civile ne peut se réduire à occuper des espaces dans lesquels les programmes sont déjà définis ; sa présence doit impliquer une co-construction, la possibilité d’introduire des thèmes exclus des accords officiels en raison de convenances politiques ou de résistances institutionnelles.

L’événement parallèle s’est concentré sur la question suivante : qu’implique l’élaboration d’une PEF depuis le Sud global ? Le Sud global est à comprendre ici non pas comme une catégorie géographique, mais comme une position épistémologique qui remet en question les savoirs dominants, défie la colonialité du savoir et revendique l’expérience de celles et ceux historiquement réduit·e·s au silence. La nécessité de placer les droits sexuels et reproductifs au centre de toute politique étrangère féministe a été discutée, ainsi que le besoin de redéfinir la conception de la justice fiscale et punitive en adoptant une perspective qui reconnaît les structures de pouvoir qui génèrent des inégalités et de la violence. Ce ne sont pas les seuls thèmes pertinents qui ont été abordés, mais ils ont marqué le début d’un dialogue différent, orienté vers une pratique de la PEF qui ne se limite pas à la rhétorique ou à la représentation symbolique.

L’événement était ouvert à toutes les personnes intéressées, y compris celles qui participaient à la conférence ministérielle, et a été retransmis en direct afin que celles qui ne pouvaient pas y assister en présentiel puissent également y prendre part. Nous avons pensé cet espace comme un point de départ : c’était la première fois que nous nous organisions en tant que collectif pour mettre en pratique ce que nous appelons une PEF horizontale et inclusive, fondée sur le dialogue, la coresponsabilité et l’élaboration de programmes basés sur les besoins, les expériences et les connaissances de celles et ceux qui restent en marge du pouvoir.

Dialogues depuis l’Amérique latine et les Caraïbes

Nous avons pleinement conscience du fait que l’Amérique latine traverse une période d’instabilité. La région est soumise à des pressions dues au conflit entre la Chine et les États-Unis pour exercer une influence économique et géopolitique sur le territoire, elle est menacée par l’extrême droite qui capitalise sur le mécontentement social et, dans plusieurs pays, l’espace démocratique se réduit. Face à cette situation, les voix de gauche cherchent activement à affirmer l’indépendance de la région et à préserver les valeurs progressistes. C’est dans ce contexte que les gouvernements du Mexique, du Chili et de la Colombie ont adopté des politiques étrangères féministes. Toutefois, outre les lacunes de ces politiques mentionnées précédemment, il n’a pas été possible, à l’échelle intergouvernementale, d’articuler une voix organisée et influente qui permette, du point de vue de la PEF, de représenter les intérêts de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Afin d’alimenter une stratégie régionale en matière de PEF fondée sur le féminisme décolonial et antiraciste, le Réseau s’est associé à des partenaires au Chili, en Colombie et au Brésil. Pour Sebastián Hincapié, du Projet pour une politique étrangère féministe en Amérique latine (PEFAL) de Nueva Política Exterior, un centre d’études consacré à la politique étrangère du Chili et de l’Amérique latine, « collaborer avec le Réseau mexicain renforce l’élaboration horizontale de politiques étrangères féministes en Amérique latine, en unissant nos expériences pour promouvoir des perspectives féministes, inclusives et transformatrices ». Ainsi, le Réseau mexicain, le PEFAL du Chili, l’Observatoire sur les femmes, le programme colombien paix et sécurité pour l’Amérique latine et les Caraïbes et l’Observatoire sur la politique étrangère féministe inclusive du Brésil se sont associés pour proposer une série d’axes thématiques et de programmes communs sur lesquels travailler à moyen terme.

Le manifeste commun lancé par les quatre réseaux offre des propositions fondamentales pour relever les défis auxquels est confrontée la région. Parmi ces propositions, on trouve notamment la transformation de notions de sécurité vers une éthique du soin et l’adoption de mécanismes alternatifs aux modèles punitifs, tels que l’institutionnalisation de la justice restaurative, la médiation communautaire et le renforcement du tissu social. Face au défi de la migration, le manifeste cherche à repenser le droit de se déplacer « en dépassant le récit nécropolitique, mercantiliste, criminalisant et militaire, pour se concentrer sur la vie, la dignité, les soins, les liens communautaires et la réparation ». En ce qui concerne les stratégies visant à faire face à la menace climatique, il appelle à la participation d’acteurs non étatiques, comme les organisations féministes, les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine, les jeunes et les enfants. De manière novatrice, il propose également de ne plus dépendre de la bonne volonté des coopérants internationaux du Nord global pour financer les programmes de défense des droits humains et promouvoir à la place des réformes structurelles du système fiscal.

Une véritable PEF nécessite des mécanismes clairs de responsabilisation et de participation qui permettent aux mouvements sociaux, aux organisations communautaires et aux expert·e·s sur le terrain d’influencer l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique. Cette tension entre la déclaration de l’État et la pratique réelle souligne que les discours sur la politique étrangère féministe peuvent servir d’instrument de gestion des inégalités si le pouvoir n’est pas déplacé et si l’on ne remet pas en question qui définit les problèmes, les solutions et les sujets de la politique. La PEF ne peut se limiter à un exercice diplomatique, elle doit se traduire par une construction collective et localisée, qui puisse reconnaître la diversité des expériences et amplifier les voix historiquement réduites au silence.

Le Réseau mexicain pour une politique étrangère féministe et ses alliés dans la région ont établi une feuille de route claire. Leur ambition est à la mesure des crises auxquelles est confrontée la coexistence internationale. À l’heure où la PEF est en pleine redéfinition, les gouvernements auraient tout intérêt à suivre cette feuille de route.

Les opinions et points de vue énoncés dans cet article ne reflètent pas nécessairement ceux de la fondation Heinrich Böll Paris.

Traduction par Maud Cigalla, édition par Manuel Bioret | Voxeurop